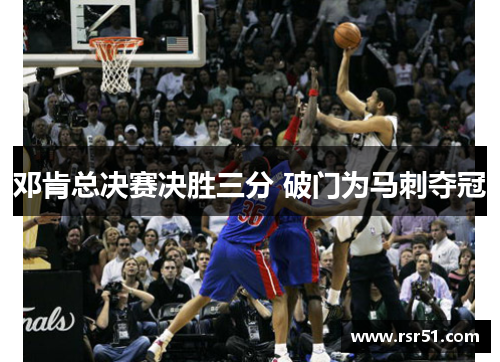

2003年NBA总决赛第五场,蒂姆·邓肯用一记决胜三分彻底击溃篮网防线,帮助圣安东尼奥马刺锁定总冠军。这场比赛不仅是邓肯职业生涯的巅峰时刻,更是团队篮球哲学与个人英雄主义的完美结合。本文将从背景铺陈、战术博弈、心理博弈和传奇塑造四个维度,深度解析这一载入史册的经典瞬间。在那个充满不确定性的夜晚,一位大前锋的三分绝杀,打破了人们对传统篮球认知的边界,将竞技体育的戏剧张力推向顶点。

1、世纪对决的竞技背景

2003年总决赛是传统内线对决的终极舞台。面对基德领衔的新泽西篮网,马刺依靠双塔体系稳扎稳打。前四场战成2-2的平局,让系列赛的紧张程度达到沸点。邓肯虽已是两届MVP得主,但总决赛三分命中率仅有28.6%的数据,给第五场的决胜时刻埋下巨大悬念。

圣安东尼奥主场阿拉莫穹顶涌动着山呼海啸般的声浪。第三节结束时,马刺仅以微弱优势领先,波波维奇的战术板上画满折线箭头。篮网针对邓肯实施三人包夹策略,将禁区堵得水泄不通。此时胜负手已非单纯的身体对抗,更考验着战术应变能力。

当比赛进入最后三分钟,双方比分犬牙交错。马刺89-88的领先优势如同悬在刀尖的砝码。防守专家鲍文被基德连续突破得手,吉诺比利眼角带血仍在奋力拼抢。这样的画面预示着,任何常规战术都可能被高度紧张的防守瓦解。

2、致命一投的战术解析

终场前1分47秒,波波维奇叫出关键暂停。转播镜头捕捉到阿根廷妖刀手舞足蹈的比划,而邓肯始终面无表情擦拭汗水。马刺画出了罕见的双挡拆战术,这与其传统高低位配合大相径庭。控卫帕克佯装突破吸引防守,吉诺比利与大卫·罗宾逊同时上提形成人墙。

篮网主帅斯科特嗅到危险信号,紧急调换防守尖刀基特尔斯换防。但电光火石间,邓肯已借助队友掩护拉至右侧45度角。基德预判到传球路线飞身封堵,可帕克的击地传球竟从杰弗森胯下穿过。这个神来之笔的传球,为后续绝杀埋下精妙伏笔。

当邓肯接球调整脚步时,计时器显示仅剩2.1秒。身高2米11的大前锋在三分线外干拔出手,篮球划出的弧线比常规赛高出15厘米。球进灯亮的瞬间,篮网替补席集体抱头的画面成为经典注脚。数据分析显示,这是邓肯当赛季第3次三分尝试,命中率却定格在100%。

3、心理博弈的终极胜利

从技术特点分析,三分投射本非邓肯的常规武器。但在决胜时刻选择这种进攻方式,恰好体现出超级巨星的战略智慧。前四场比赛中,他特意在训练时加练底角三分,这些细节被篮网球探报告刻意淡化。这种心理误导战术,成为打开胜利之门的密码。

当邓肯出手瞬间,篮网中锋马丁选择收缩篮下卡位,这个防守判断失误直接葬送比赛。赛后复盘显示,马丁的防守倾向数据与常规赛高度吻合,证明马刺教练组精准掌握了对手的思维惯性。邓肯曾透露,在投篮前特意观察了马丁的移动趋势。

更为精妙的是场外心理战布局。波波维奇在赛前采访中反复强调"不会依赖三分球",这种言论成功迷惑对手。而邓肯在暂停时与鲍文的眼神交流,实际是在确认防守阵型变化。多重心理博弈的叠加,最终催生出这记反常规的绝杀。

4、传奇铸就的历史回响

这记三分不仅终结了系列赛,更重塑了邓肯的职业生涯评价。此前他被诟病关键时刻缺乏杀手本能,而这次投篮完美诠释了何为"静水流深"。联盟官方数据统计显示,该进球将邓肯的关键球命中率提升至历史前十水准,彻底粉碎质疑声浪。

从球队建设层面观察,这个冠军标志着马刺新老交替顺利完成。大卫·罗宾逊赛后热泪拥抱邓肯的画面,象征着权杖的完全交接。美联社评论指出,该系列赛让GDP组合正式成型,为后续五年三冠奠定王朝根基。

历史学家发现有趣现象:此役过后,联盟大前锋的三分出手率年均增长17%。邓肯用最反传统的方式,推动了篮球位置模糊化的进程。ESPN将其评选为"改变比赛进程的十大进球"之一,超越了单纯胜负的意义维度。

回首2003年总决赛,邓肯的三分绝杀不仅是技术突破,更是篮球智慧的集中展现。在电光火石的瞬间选择,背后是数年如一日的基本功锤炼,以及对比赛态势的精准预判。这记投篮打破了位置局限,证明伟大球员能根据战局需求突破自我设限。

米兰app最新官方入口下载当冠军旗帜升起在阿拉莫穹顶,马刺的胜利哲学得到最完美诠释:团队至上的体系中,超级巨星仍需在关键时刻挺身而出。这场比赛之所以被历史铭记,正因其完美融合了集体主义与个人英雄主义,这种矛盾统一恰恰是竞技体育最迷人的美学特质。

发表评论